martes, 27 de agosto de 2013

lunes, 13 de septiembre de 2010

La isla de El Hierro, o de la Herradura*

Juan Tous Meliá

[Por error, este artículo fue publicado con el título “La isla de El Hierro, de la Herradura” en el Anuario de Estudios Canarios, T-XLIII (1998). pp. 441-449; además, fue publicado sin la cartografía, por lo que quedó “cojo”. El error en el título y la errata fueron corregidos en el Anuario del año siguiente, T-XLIV (1999), pp. 539-540]

* Comentario sobre la reseña de mi libro El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la isla de San Borondón, por don José-Antonio González Marrero (Estudios Canarios, XLI [1997], págs. 435-436).

RESUMEN

Historiadores, lingüistas y geógrafos llevaban años buscando el significado y origen del topónimo El Hierro, faltaba un eslabón: la utilización de la cartografía histórica. Con la ayuda del contorno de la isla y la descripción de su imagen por viajeros, geógrafos y cartógrafos, se puede llegar a la conclusión de que la isla de El Hierro equivale a la isla de la Herradura.

PALABRAS CLAVE: contorno, portulano, topónimo, hierro-ferro-herradura.

ABSTRACT

Historians, linguists and geographers have been looking for the meaning and origin of the toponimic El Hierro for years; one link was missing: the use of the historic cartography. With help of the outline of the island and the description of its image by travellers, geographers and cartographers, it may be thought that the island El Hierro (Iron) is the same as La Herradura (Horseshoe).

KEYWORDS: outline, collection of harbour charts, toponimic, hierro-ferro-herradura (iron-ferro-horseshoe).

* * *

La cartografía histórica es arte, es ciencia y es tecnología que, hasta época reciente, ha sido utilizada por los historiadores para «adornar» sus libros, y sólo cuando no han encontrado fuentes documentales la han utilizado, en casos concretos, para apoyar sus conclusiones. Al ser una ciencia multidisciplinar, necesita el apoyo de numerosas especialidades, como las lenguas clásicas y modernas, la paleografía, la grafística, la papirología, etc. Aunque los mapas antiguos son los ojos de la Historia, no basta con mirar: hay que detenerse en ellos, transcribir sus textos, captar sus mensajes; y estudiar los multiples detalles que los conforman: escala, tipo de proyección, base científica en las que se apoyan los levantamientos (conocimientos astronómicos, geográficos y matemáticos), etc. En resumen: toda la información se obtiene del mapa, y sólo después de que todos los datos han sido minuciosamente verificados es cuando se acude a la Historia como disciplina para contrastar la información obtenida.

Si nos limitamos a una parte muy concreta de la cartografía histórica como es la toponimia de los mapas, debo decir que para un cartólogo la palabra que se transcribe es la que se lee en el mapa, con independencia de la declinación, género y número y de la lengua en que ha sido escrita. La cartografía mal utilizada puede hacernos caer en el error de considerar que el cabo Buixedor de las cartas medievales es el Bojador actual; o, de forma positiva, nos puede ayudar a localizar los pozos del Rubicón –mapa de Lanzarote de Manuel Hernández de 1744- con tanta insistencia buscados por don Elías Serra Ràfols.

Y también nos puede servir para descifrar el origen del topónimo El Hierro, al que tantos desvelos han dedicado lingüistas e historiadores. Las claves de la solución, a nuestro juicio, figuran en mi libro citado, y quisiera desarrollarlas en el presente artículo.

La isla de El Hierro es la más occidental de las islas Canarias. Con una superficie de 287 km2, es también la más pequeña del Archipiélago (al pie, nota 1: Este trabajo fue publicado en El Día del sábado 27 de abril de 1996 en forma de artículo periodístico sin notas a pie de página ni referencias bibliográficas con citación de página. Se ha intentado respetar el texto, se han incluido algunas notas y se ha añadido el listado bibliográfico utilizado en la preparación del trabajo)

Fue conocida como la isla del meridiano cero. Desde que Ptolomeo situó el origen del Mundo en nuestras islas, se ha venido relacionando el meridiano con la más occidental de ellas. En el atlas de Cresques Abraham (1375) (al pie, nota 2: Este prodigioso portulano, recoge todos los conocimientos cartográficos posibles en el siglo XIV. Se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Su autor fue Cresques Abraham, judío mallorquín (1325-1387), que lo realizó por encargo del rey Pedro V de Aragón quien lo regaló a Carlos V rey de Francia entre 1364 y 1380. Consta de seis hojas de pergamino, divididas actualmente cada una de ellas en otras dos de 64 cm de alto por 25 cm de ancho. Para un estudio del Atlas ver bibliografía), de la urdimbre de líneas que forman el esqueleto de la carta portulana, la línea vertical de la Rosa de los Vientos que señala la dirección Norte (Tramontana)-Sur (Metzodi), pasa por la Ynsula de lo Fero, aunque la línea marca rumbos puede considerarse como el primer mapa conocido donde figura el meridiano origen. Son muchos, desde entonces, los mapas en que aparece el mencionado meridiano, pero es en el año 1634 cuando el Rey Luis XIII lo declara oficialmente en Francia como meridiano origen. La posición geográfica fue fijada en 1724 cuando el padre Feuillée viajó a las islas (al pie, nota 3: Actualmente el meridiano origen y el meridiano de El Hierro es lo mismo. Los que han tratado esta cuestión han considerado que la isla de El Hierro siempre ha sido situada más al occidente; pero, repasando la cartografía histórica, vemos que no siempre ha sido así. Estamos preparando un trabajo que permitirá profundizar en este tema). Por triangulación, realizada en el El Hierro y aprovechando los eclipses del primer satélite de Júpiter, calculó la situación de Valverde (al pie, nota 4: Muchos autores lo sitúan en Punta Orchilla; pero, leyendo los manuscritos originales del padre Feuillée, se llega a la conclusión de que el punto elegido estaba situado a escasos metros del Convento de San Francisco de Santa María de Valverde.) con una longitud de 19º 55’ 3” respecto del meridiano de París. Posteriormente, en 1884, pasó el meridiano origen a Greenwich (al pie, nota 5: Cuando se levantaron los mapas nacionales en los siglos XVIII y XIX cada país eligió su meridiano origen. Actualmente todavía Austria conserva el meridiano de la isla de El Hierro como origen de longitudes).

Nuestras islas fueron conocidas desde la antigüedad clásica con los nombres imprecisos de los Campos Elíseos, de los Bienaventurados y de las Hespérides. Posteriormente, y ya con un conocimiento más exacto, se ocuparon de ellas, en el siglo I, Pomponio Mela y Plinio, designándolas con el nombre de Fortunatae Insulae. Además, Plinio las describe siguiendo a Estacio Seboso que les dio los nombres de Junonia, Pluvialia, Capraria, Planaria, Convallis, Hespérides y Gorgonas, y a Juba que les dio los de: Junonia maior, Junonia minor, Ombrios, Capraria, Canaria, Nivaria y Purpurarias. En el siglo II el geógrafo griego Claudio Ptolomeo situó las Fortunatae Insulae (en griego Makaron nesoi) y las nombró de Norte a Sur a lo largo del meridiano origen de la siguiente forma: Aprósitos, Heras, Pluvialia, Capraria, Canaria y Ninguaria. Intentar identificar los nombres anteriores y relacionarlos con los actuales es una tarea casi imposible, pues hay tantas relaciones como autores (al pie, nota 6: La apasionante bibliografía que describe esta parte de la historia se cita a continuación del texto, pero creo que todavía, por desgracia, no permite conocer las señales de identidad). A continuación exponemos las opiniones de algunos geógrafos, cronistas e historiadores que han tratado de identificar la isla de El Hierro.

Para fray Juan Abreu Galindo (hacia 1590-1602) es la Pluvialia de Ptolomeo y de Seboso o la Ombrios de Juba. De la misma opinión son don fray Alonso de Espinosa (1594) e Iván Núñez de la Peña (1676). El ingeniero militar Leonardo Torriani (c. 1590), dice que Plinio la llamaba Ombrion (=la lluviosa; Ombrios es el equivalente latino de Pluvialia), lo mismo que fray José de Sosa (1678-1688), cuando dice: A la Ysla del Hierro llamaban Embrión por el árbol del agua, que los naturales llamaban Garao.

Sin embargo, Tomás Marín de Cubas (1694) dice: Pluitana, Junonia menor y Teode fue la isla del Hierro; el primer nombre alude a Plutón, genio del infierno, dador de las riquezas, o fue por la lluvia del árbol que destila agua y es la isla Atilia o Antilia que significa la isla de la noria.

En un interesante estudio, el catedrático D. Juan Álvarez Delgado (1945), defiende la teoría de que la Capraria de Plinio-Juba y de Ptolomeo y la Casperia del P. Espinosa coinciden con la isla de El Hierro. D. Antonio Cabrera Perera (1988) dice: Yo creo que la Plouialia, Ombrios o Pluvalia se pueden identificar con el Hierro, pues Juba señala que navegando desde las Purpurarias hacia el Sur y rumbo al poniente se encuentra la primera (Ombrios). Al escribir estas líneas mi interés no estaba centrado en descifrar los nombres con que la isla de El Hierro fue conocida en la antigüedad clásica, sino en buscar el significado y el origen de la palabra El Hierro.

Fray Abreu Galindo dice al respecto: Hallé que los naturales la llamaron Esero, que en su lenguaje quiere decir fuerte; otros dicen que se llama Fero, que es lo mismo, y como ellos no tenían hierro, ni usaban de él, y vieron que el hierro era cosa fuerte, correspondiente al nombre con que llamaban a su tierra, aplicaron este vocablo y nombre de Esero al Hierro. El licenciado don Iván Núñez de la Peña, siguiendo al poeta Viana (1604) dice que Hero quería dezir fuente, cuyo nombre le dieron por aquella grande Fuente, que en ella avia y más adelante añade Hero llamaron sus naturales a esta isla, hasta que fue conquistada de Católicos; que estos por la llamar Hero; por equivocación, o por corrupción del nombre la llamaron Hierro que hasta oy es conocida y nombrada. José de Viera y Clavijo (tomo I, 1772) decía lo siguiente: Como quiera que sea, yo no seguiré nunca sino las conjeturas más simples. Tengo por cierto que el nombre de la isla del Hierro se originó del hierro metal. Don Juan Álvarez Delgado publicó los artículos «Etimología de “Hierro” ¿”Heres” o “Eres”?» (1941) y «Ecero, Notas lingüísticas sobre El Hierro» (1946) relacionando el vocablo aborigen Esero con su traducción fortaleza o lugar fuerte.

El profesor francés Georges Marcy («L´origine des noms de l´île de Fer», 1945, reproducido en Revista de Historia XV [1949]) aprovechando la tesis del profesor Álvarez Delgado, relaciona la forma Hero con la voz tuareg azeru que significa muralla rocosa vertical y a su vez la relaciona con la isla de El Hierro ya que se presenta desde el mar como un acantilado…

El profesor Serra Rafols (en Régulo Pérez, 1948: 260-264) afirmaba que el nombre «Ferro/Hierro» no era más que una antinomia lingüística: Hierro-Fero-Legnane-Madeira. Por su parte, Juan Régulo Pérez (1949) en su artículo «El topónimo Hierro - escarceos etimológicos» decía todo hace pensar que estamos en presencia de una palabra románica bien conocida, sin relación alguna con formas indígenas… pero no llegó a dar una opinión concluyente (al pie, nota 7: Obsérvese que la polémica sobre el origen del topónimo tiene lugar en la década 1940-1949 y que en los años siguientes no se produce ningún avance, éste llega con las facilidades que existen actualmente para reproducir la cartografía histórica manuscrita).

Podría considerarse pretenciosa, después de tanta tinta vertida, la osadía de retomar el tema y dar una solución al problema: Sin embargo, una serie de circunstancias creo que la justifican. Hace tiempo estaba yo preocupado por el origen de los topónimos con que actualmente son conocidas nuestras islas. Al tratar el tema con el doctor don Miguel Fernández Gutiérrez, gran conocedor de la toponimia canaria, en una tertulia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, decía que al contemplar El Golfo herreño daba la sensación de estar viendo una herradura. Recurrí a la imagen de la isla que había levantado el ingeniero militar Leonardo Torriani hacia 1590 pero era prácticamente circular: Tiene un circuito de 92 millas, y es casi redonda, decía Torriani en su Descrittione. Igual ocurre con la planta de El Hierro de Pedro Agustín del Castillo de 1686. La única conclusión que se podía sacar es que ninguno de los dos había pisado la isla.

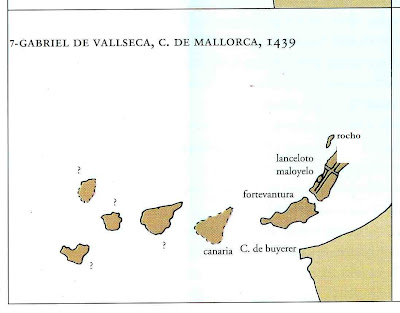

Efectuada una recopilación de las nueve cartas portulanas más representativas, de los siglos XIV y XV y dibujando las formas de las Islas, he aquí un resumen referido a El Hierro (al pie, nota 8: Para efectuar la recopilación se ha procurado representar las islas y una porción de la costa africana a la misma escala, reduciendo o ampliando el correspondiente detalle del portulano).

En la carta naútica de Angelino Dulcert de 1339 (fig. 1) no aparece la isla.

En la de Pizzigani de 1367 (fig. 2) figura sin nombre. En el atlas Mediceo Laurentino se llama I. senza ventura, (no ha sido reproducido pues tiene una datación difícil que se puede fijar entre 1351 y 1415).

En el atlas de Cresques Abraham, de 1375 (fig. 3) se llama Insula de lo fero, que significa isla de El Hierro. La palabra fero, en mallorquín, puede también traducirse por herradura (todavía se puede escuchar a los payeses decir la frase es ferro des cavall que en catalán antiguo sería lo fero de lo cavall).

De la escuela mallorquina son también las cartas de la Biblioteca de Nápoles (fig. 4), de Viladeste (fig. 5), y de Vallseca (fig. 7), y en las tres recibe el nombre de fero.

Las tres restantes son de la escuela italiana (fig. 6, 8 y 9) y también figura con el nombre de fero, que en italiano significa igualmente herradura. Pero lo más interesante es observar el contorno de la isla de las figuras 3 a 9, muy parecido a una herradura, salvo en la figura 8; sin embargo, en las cartas portulanas del siglo XVI se abandona esa forma de representarla y se rotula Hierro (castellano), Fero o Ferro (catalán o italiano), Fer (francés) y Oferro (portugués).

De lo expuesto pienso que puede deducirse que El Hierro equivale a La Herradura, y que puede llegarse a esta conclusión a través de la cartografía. La mejor muestra es el atlas de Cresques Abraham de 1375, si bien en el libro del conosçimiento escrito por un fraile español hacia 1350-60 figura con el nombre de isla de lo fero, este libro se considera anterior a la carta de los hermanos Pizzigani en la que no figura el nombre y el contorno no tiene forma de herradura, aunque pudo haber cartas anteriores que no han llegado hasta nosotros.

Podría considerarse que el objetivo está cubierto: No obstante, creo interesante relacionar a algunos escritores y geógrafos que dieron su opinión sobre la imagen de la isla.

Tomás Marín de Cubas en la historia ya citada, dice: La última es la del Hierro está más al sur de la Gomera y dista cinco leguas de Tenerife, su figura es de media luna. Por su parte, el ingeniero militar Antonio Riviere en la Descripción de la isla de El Hierro (1742), afirma: … al norte de la isla se encuentra, un paraje el más delicioso de ella, llamado El Golfo, pues es cierto que en su tanto, puede competir con lo mejor de otras islas… El teniente coronel de milicias Juan Antonio Urtusáustegui, en el Diario de viaje de la isla de El Hierro en 1779, escribe: El 13 por la mañana [13 de octubre de 1779] revisté las demás dotaciones del Golfo. Este es un valle que cierra desde la punta de la Dehesa que está al occidente hasta los Roques de Salmor al norte una eminente y disforme montaña en forma de herradura…

El geógrafo Leoncio Afonso (1953), dice: El Hierro: la isla de la media luna. Está constituida por una gigantesca semicaldera, cuya concavidad, El Golfo, se orienta hacia el Noroeste. Entre punta Arenas Blancas y Roques de Salmor. La isla forma un arco, cuya concavidad de enormes y abruptas pendientes, conocida por el Golfo, ocupó en otro tiempo el mar, el cual con su labor erosiva, han hecho casi perpendiculares las paredes del mismo… El paisaje más importante de El Hierro apenas conocido por poco más que sus habitantes, es el panorama de El Golfo. Los también geógrafos Jesús Hernández Hernández y Enrique Niebla Tomé (1984), dicen: El Golfo no sólo es el accidente morfológico más espectacular de El Hierro, sino también la comarca más extensa y la más claramente definida gracias al gran escarpe semicircular, abierto al Noroeste, que lo delimita.

Después de lo expuesto, pienso que El Golfo, define la isla y que el viajero que la visite y la contemple con ojos análogos a los que en el siglo XIV la contemplaron desde el mirador de la Peña de Guarazoca o desde el mirador de Jinama, y observe el impresionante panorama de El Golfo no tendrá más remedio que anunciar a los cuatro vientos: Esta isla es como una herradura. Así fue como debió nacer el topónimo El Hierro y debió ser identificada la isla en las primeras cartas portulanas.

BIBLIOGRAFÍA

Abreu Galindo, J. de (1977), Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canaria (Introducción y notas de Alejandro Cioranescu). Santa Cruz de Tenerife. Ediciones Goya.

Afonso Pérez, L. (1953), Esquema de Geografía Física de las Islas Canarias. Santa Cruz de La Palma. Imprenta Gutemberg.

Álvarez Delgado, J. (1945 y 1946), «Ecero. Notas lingüísticas sobre El Hierro», Revista de Historia, 72 (octubre-diciembre 1945), págs. 408-416; 73 (enero-marzo 1946), págs. 10-18; 74 (abril-junio 1946), págs 152-166; 75 (julio-septiembre 1946), págs. 281-301.

———— (abril-junio 1941): «Etimología de “Hierro” ¿”Heres” o “Eres”» Revista de Historia, 54. Págs. 210-212.

———— (1945), «Las Islas Afortunadas en Plinio», en Revista de Historia, 69, págs. 26-61.

Anónimo (fray español) (c. 1350), Libro del Conosçimiento; manuscrito, publicado por el Boletín de la Sociedad Geográfica Española (1877).

Aznar Vallejo, E. (1990), Pesquisa de Cabitos. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria.

Biblioteca Nacional (Madrid) (1984): La historia de los mapas manuscritos en la Biblioteca Nacional (Catálogo de la exposición). Madrid, Ministerio de Cultura.

Bonnet y Reveron, B. (1944): «Las Canarias y el primer libro de Geografía medieval, escrito por un fraile español en 1350», Revista de Historia, 67, págs. 205-221.

Cabrera Perera, A. (1988), Las Islas Canarias en el Mundo Clásico, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias.

Castillo y León, P. A. del (1994), Descripción de las Islas de Canaria. Ms. 1686. Las Palmas de gran Canaria, ed. facsímil del Cabildo Insular de Gran Canaria.

Castillo y Ruiz de Vergara, P. A. (1737), Descripción Historia y Geografía de las Islas Canarias… 1848. Existe una edición crítica con notas de Miguel Santiago, 5 vols, Las Palmas de gran Canaria-Madrid, 1948-1960, El Gabinete Literario.

Dürst, A. (1987), Carta náutica de Andrea Benincasa de 1508, Madrid, Ediciones Encuentro.

Espinosa, Fray A. de (1967), Historia de Nuestra Señora de Candelaria. Introducción y notas de Alejandro Cioranescu. Santa Cruz de Tenerife, ed. Goya.

Goss, J. (1993), The Mapmaker´s Art. An Illustrated History of Cartography. EEUU, (ed. Rand McNally), Studio Editions Ltd.

Lillieström, P, «La cartografía y la toponimia como fuentes de investigación»; conferencia pronunciada el 29 de marzo de 1993 en la UIMP (Santa Cruz de Tenerife).

Llompart Moragues, G. (1973 y 1984), «Personajes mallorquines del trescientos canario», Anuario de Estudios Atlánticos, 19, págs. 217-236, y 30, págs. 383-392.

Marcy, G. (1945), «L´origine des nom de l´île de Fer», en Melange d´études luso-marocaines dediés á la memoire de David López et Pierre de Cenival, Lisboa, págs. 219-223 (traducido al castellano en Revista de Historia, XV [1949], págs. 258-260).

Marín de Cubas, T. (1993), Historia de las siete islas de Canaria. Ms. 1694, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Canaria Clásica.

Martín Merás, L. (1993), Cartografía Marítima Hispana. La imagen de América. Madrid y Barcelona, Lunwerg Editores.

Martín Rodríguez, G. (1986), La Primera Imagen de Canarias. Los dibujos de Leonardo Torriani. Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

Martínez Hernández, M. (1992), Canarias en la Mitología. Historia Mítica del Archipiélago. Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria.

Martínez-Hidalgo, J. M. (1986), La Mar, los buques y el Arte. Madrid, Editorial Silex.

Millares Torres, A. (1893-95 y 1977), Historia General de las Islas Canarias. 1ª ed., Las Palmas de Gran Canaria, Imprenta de Isidro Miranda, 10 tomos. Completada con elaboraciones actuales de diversos especialistas, en 6 tomos. Edirca, Las Palmas de Gran Canaria.

Paladini Cuadrado, A. (1992), «La Cartografía de los Descubrimientos», en Boletín Informativo, 74. Madrid, Servicio Geográfico del Ejército.

Pérez del Cristo, C. (¿Luis de Anchieta?), Excelencias y Antigüedades de las Siete Islas Canarias, Jerez de la Frontera, 1679, y La Laguna, 1906.

Pérez Ortega, J. (1986), La Conquista de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Régulo Pérez, J. (1949), «El topónimo “Hierro”: escarceos etimológicos». Revista de Historia, 88. 1949, págs. 354-361.

Selles, M. (1994), Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico. Madrid y Barcelona, Lunwerg Editores.

Sevillano Colom, F. (1972), «Los viajes medievales desde Mallorca a Canarias. Nuevos documentos», en Anuario de Estudios Atlánticos, 18, págs. 27-60.

Sosa, Fray J. de: Topografía de la isla Afortunada de Gran Canaria. Ms. 1678-1688, Santa Cruz de Tenerife, 1849 y Ediciones Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1994.

Torriani, L. (1592 y 1959), Descrittione et Historia del Regno de l´isole Canarie gía dette la Fortunate con il parere delle loro Fortificationi. Ms. Biblioteca Universitaria de Coimbra; Descripción e historia del Reino de las Islas Canarias (ed. de Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife. Goya Ediciones.

Tous Meliá, J. (1996), El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón, Santa Cruz de Tenerife, Museo Militar Regional de Canarias, Museo de Historia de Tenerife, Casa de Colón y Cajacanarias.

———— (1997), Descripción Geográfica de las Islas Canarias (1740-1743) de Don Antonio Riviere. Santa Cruz de Tenerife. Museo Militar Regional de Canarias (y otras instituciones).

Viera y Clavijo, J. (1967-1971), Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. 1ª ed. Madrid, 1772-1783; 6ª ed. (Introducción y notas de A. Cioranescu), Santa Cruz de Tenerife. t. 1, 1967 y t. 2, 1971, Goya Ediciones.

VV.AA. (1986), 700 Anys de Cartografia de les illes Balears. Catálogo de la exposición celebrada en el Palau Solleric. Palma de Mallorca.

———— (1992), Cartografía histórica del encuentro de dos mundos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, Instituto Geográfico Nacional de España.

———— (1990), Cartografía Mallorquina, Madrid, Servicio Geográfico del Ejército.

———— (1992), Ciencia y Técnica entre Viejo y Nuevo Mundo. Siglos XV-XVIII. Madrid y Barcelona, Dirección General de Bellas Artes y Archivos y Lunwerg Editores. ———— (1995), De Mercator a Blaeu. España y la Edad de Oro de la cartografía en las Diecisiete Provincias de los Países Bajos, Madrid, Fundación Carlos de Amberes.

———— (1992), El Legado Científico Andalusí, Madrid, Museo Arqueológico Nacional.

———— (1985), Instrumentos Astronómicos en la España Medieval. Su influencia en Europa. Exposición realizada en Santa Cruz de La Palma, Dirección General de Bellas Artes y Archivos.

———— (1992), La Imagen del Mundo. 500 años de Cartografía, Madrid, Instituto Geográfico Nacional de España.

———— (1995), Portolans procedents de collecions espanyoles. Segles XV-XVII, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya.

———— (1992), Siglo XV, Sevilla. Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92.

viernes, 11 de junio de 2010

Medidas e instrumentos. Louis Feuillée

Unidades de medidas e instrumentos utilizados por le Pere Louis Feuillée

(Este apéndice forma parte del libro Pasión y Aventura en las Ciencias de las Luces. Observaciones científicas realizadas por el astrónomo y naturalista Louis Feullée en las Islas Canarias, año 1724. Tomo II, pp. 607-619. Por problemas de edición, no se incluyeronlas imágenes en el libro; para subsanar este lapsus memoriae se reproducen con el texto

Las unidades de medida

La Unidad de longitud utilizada por Feuillée fue la toesa (toise). De origen medieval, el primitivo patrón era, según la leyenda, de la época de Carlomagno. El primer patrón del que se tiene constancia fue fabricado en el último tercio del siglo xv, y recibió el nombre de toise du Grand Châtele. Construido en forma de barra de hierro, se conservaba fijada en la pared al pie de la escalera del juzgado del Grand Châtelet de París, era una antigua fortaleza situada en la orilla derecha del Sena. El paso del tiempo había deformado el patrón al asentarse el edificio. En 1666, fue reemplazado por la nouvelle toise du Grand Châtelet. El edificio fue derribado en 1802. Actualmente, el espacio está ocupado por los teatros del Châtelet y de Sarah Berhardt. Como curiosidad, la anchura de las puertas de entrada del palacio del Louvre, era equivalente a la mitad de esta barra.

La toesa (T) equivale a 1’94903659 m.

Feuillée en los cálculos que realiza (véase analogías del ms. p. 293, en este apéndice, las citas de las páginas se corresponde con las del original manuscrito, al que llamamos ms.), relaciona la toesa con el grado de meridiano de la siguiente forma:

Un grado equivale a 20 leguas mayores y a 60.000 pasos geométricos.

Una legua equivale a 3 minutos sexagesimales y tiene 3.000 pasos geométricos.

Un minuto sexagesimal del grado de meridiano equivale a 1.000 pasos geométricos.

Esta última equivalencia había sido sugeridas por el abate Gabriel Mouton en 1670 y es un precedente de la actual milla náutica que se define como el arco de un minuto sexagesimal de meridiano.

Pasando estos datos al sistema métrico decimal, teniendo en cuenta que un grado equivale a 111’111 km, se obtiene que una legua equivale a un arco de 3 minutos y su valor es de 5.555’555 m y el del paso geométrico 1’852 m.

A su vez, Feuillée indica que la equivalencia entre la toesa y el paso geométrico, es la que existe entre 5.572 toesas y 5757 - 22/30 pasos geométricos (ms. p. 301); es decir, 1 toesa equivale a 1’033 pasos geométricos y, a la inversa, un paso geométrico equivale a 0’9677 toesas.

Haciendo uso de la equivalencia entre toesa, paso geométrico y metro, tendremos que un paso geométrico equivale a 0’9677 T x 1’949 m = 1’886 m, vemos que hay discrepancia ya que es algo mayor que el valor 1’852 m citado.

La toesa se puede relacionar con el arco de meridiano, en el sentido de que un arco de un grado tendría 57.000 toesas.

La legua mayor, de a 20 el grado, utilizada por Feuillée, tendría 2.850 toesas. Hay que hacer notar que la legua francesa, de a 25 el grado equivale a 2.280 toesas, pero no se ha utilizado en este trabajo.

Los submúltiplos de la toesa recibían los siguientes nombres: aune (alna), pied (pie), pouce (pulgada), ligne (línea) y sus equivalencias eran:

1 toise (T) = 2 aune = 6 pied = 72 pouces = 864 lignes = 1’94903659 m

1 aune (A) = 3 pied = 36 pouces = 432 lignes = 0’97451829 m

1 pied (Pd) = 12 pouces = 144 lignes = 0’3248394 m

1 pouce (P) = 12 lignes = 27’070 mm

1 ligne (L) = 2’2558 mm

La toesa fue declarada reglamentaria en España por Felipe v por

Con motivo de la campaña de la Academia de Ciencias de París, iniciada en 1735, para la medida del grado del arco de meridiano, cerca del Ecuador en el Perú y del Polo Norte en Laponia, el científico Claude Langlois, ingeniero de instrumentos de la Academia de Ciencias, por encargo de Charles Marie de La Condamine (1701 – 1774), preparó cuatro copias que debían servir como patrón en las operaciones geodésicas. Las copias consistían en «una barra de hierro plana con dos proyecciones terminales, una a cada extremos». El académico Louis Godin (1704 – 1760) fue el encargado de verificar estas copias con las de Châtelet, las copias se utilizaron: una para el Perú, otra para medir el arco de meridiano en Laponia, que desapareció en un naufragio en el golfo de Botnia, las otras dos se entregaron, una, al científico Jean Jacob Dortous de Mairan (1678 – 1771) y, la otra, fue enviada a Inglaterra. Jorge Juan (1713 – 1773) y Antonio de Ulloa (1716 – 1759), tenientes de navío de

El 31 de enero de 1757 el rey Fernando vi, a propuesta del conde de Aranda decretó que la vara volviera a ser reglamentaria en los Reales Ejércitos, por lo que la toesa dejó de serlo en España.

En 1747 la barra de Châtelet se estaba deteriorando y La Condamine propuso sustituirla por la Toesa del Perú, que mantenía bajo su custodia, pero no fue hasta 1768 cuando la Academie de Sciences de París tomó

En 1 de agosto de 1793 se instituyó en Francia el Sistema Métrico Decimal.

El metro fue definido por primera vez como la diez millonésima parte de la distancia entre el Polo y el Ecuador medida sobre el meridiano terrestre, con fecha

El metro fue presentado solemnemente ante la Asamblea el 22 de junio de 1799 (4 de Mesidor del año viii), y por ley de 10 de diciembre del mismo año definido por segunda vez como una barra de platino que equivalía a 443’296 líneas.

Debido a las dificultades para la puesta en marcha de la nueva medida el 12 de febrero 1812 se decretó (Décret concernent a l’universalité des piods et mesures) que la longitud se mediría con la toise de dos metros (que recibió el nombre de toise en le Sisteme Usuelle) aunque la unidad de medida oficial de Francia seguiría siendo definida en relación al metro de platino del archivo Nacional, pero la unidad de medida ordinaria sería el aune (alna) que equivaldría a un metro. El 1 de enero de 1840 se reinstauró el metro y la toesa dejó de ser reglamentaria en Francia. El 1 de enero de 1860 se estableció el Sistema Métrico Decimal en España.

A pesar de ser reglamentario en muchos países el metro siguió revisándose, dando lugar a nuevas definiciones:

La tercera, el

La cuarta el 14 de octubre de 1960, utilizaba un patrón óptico, que decía que el metro equivalía a 1.650.763’73 veces la longitud de onda, en el vacío, de la radiación anaranjada correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Cripton-86.

La quinta y última, el 20 de octubre de 1983, como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un tiempo de 1/299.792.458 de segundo.

Los instrumentos

En la memoria que presentó Louis Feuillée a la Academia se citan los aparatos que utilizó durante su visita a las islas Canarias de la siguiente forma (ms. p. 10):

· Une lunette de

· Un micrometre pour observer les eclipses [un micrómetro para observar los eclipses]

· Un demy cercle d’un pied de diamettre divisé en degrés et minuttes garni de deux lunettes avec son support pour lever les plans [un semicírculo de un pie de diámetro dividido en grados y minutos con su plancheta]

· Une chaine de dix toises de longueur pour mesure les distances [una cadena de 10 toesas de longitud para medir distancias] y

· Dix livres de mercure, ou vif argent avec six tubes de verre pour observer la hauteur du barometre sur le pic de Tenerif et les autres montagnes de Canaries, et conaitre la hauteur de l’atmosphere [diez libras de mercurio con seis tubos de vidrio para construir barómetros]. La longitud de los tubos era de

En otro lugar comenta que además, disponía de los siguientes aparatos (ms. p. 39):

· Un cuarto de círculo, Feuillée dice que el suyo tenía quince pulgadas de radio y que había comprobado su buen funcionamiento en el Observatoire Royal de París.

· Un reloj de péndulo. Como este instrumento era muy frágil, Feuillée llevaba dos, y ambos los había probado antes de partir.

· Dos brújulas, una con caja de madera y otra con caja de cobre.

· Termómetros, había preparado dos antes de salir de Marsella.

El padre Feuillée no hace la descripción de los instrumentos, pero remite a su obra Journal des Observations Physiques, Mathematiques et Botaniques.... en la que relaciona y describe los que le sirvieron para hacer las observaciones y experiencias (pp.

Anteojo de

Se trata de un anteojo astronómico, de 15 pies (4’875 m). Estaba compuesto de un tubo de hojalata compuesto de: anteojera; lente ocular o colectora; retículo formado por hilos de seda que se hallan cruzados en el foco del objetivo, en ese plano había una ventana para introducir el micrómetro que servía para observar los eclipses; y, en el otro extremo, lente del objetivo o amplificadora.

El anteojo montado con el micrómetro debió colocarse sobre un soporte, a manera de trípode, análogo al que se representa en las observaciones de Juan y Ulloa (pp. 10 y 11), pero sin limbo graduado. De la memoria de Feuillée se deduce que el anteojo provisto de micrómetro se utilizó para medir los eclipses de los satélites de Júpiter con la ayuda del reloj de péndulo.

Micrómetro para observar los eclipses

En la plancha dieciocho de Nicolás Bion está representado el micrómetro (fig. 1). El aparato estaba acoplado en el retículo del anteojo de

1 – Micrómetro para observar los eclipses.

De Bion, N., en Traté (…) des instruments. París, 1716

Con este aparato realizó las siguientes mediciones:

· En Laguna, dos observaciones de la inmersión del primer satélite de Júpiter; una, el 1 de julio, satisfactoria y, otra, el 24 de julio, dudosa. La diferencia horaria más cercana a la verdadera fue de

· En El Hierro, preparó una estación en la ladera situada enfrente del convento de San Francisco de la villa de Valverde, y durante los días 18 y 19 de agosto estuvo a la espera de observar la salida del primer satélite de Júpiter. Los preparativos fueron inútiles, el cielo permaneció cubierto e, impaciente consideró que las observaciones que había realizado eran suficientes y decidió regresar a Tenerife.

· En la Orotava, dos emersiones del primer satélite de Júpiter. La primera, el 26 de agosto (ms. p. 210) y, la segunda, el 2 de septiembre. La diferencia horaria más cercana a la verdadera fue de

Cuarto de círculo

Era el instrumento usual para llevar a cabo mediciones astronómicas y geodésicas. Solía estar construido en hierro y madera y el conjunto consistía en un arco de 90º sostenido por tres barrotes transversales, de quince pulgadas de radio, para impedir su deformación por torcimiento.

La altura del cuarto de círculo era según Feuillée (ms. p. 130), de

Por las medidas efectuadas se deduce que la precisión era de un segundo de grado.

De nuevo Nicolás Bion describe el aparato y lo representa en la plancha diecisiete. También lo describen y representan Juan y Ulloa (pp. 46, 47, 52 y 53).

Descripción del cuarto de círculo de Bion (fig 2). Se representa armado y en condiciones de medir ángulos verticales y alturas de los astros. El armazón sostiene el limbo V con divisiones en grados y minutos y transversales, el pequeño anteojo de la parte superior se supone que sería sustituido por el grande ya descrito. El perpendículo M sirve de índice para la lectura del limbo. El armazón descansa sobre un trípode y se afianza por medio de las abrazaderas R solidarias al cilindro Q. Estas abrazaderas permiten el juego en altura y el cilindro el juego horizontal. El cuarto de círculo queda inmovilizado por el tornillo prisionero R. Los pies S del trípode se apoyan sobre una estructura en forma de «T» en la que se han enroscado los tres tonillos nivelantes X, Y, Z.

Descripción del cuarto de círculo que utilizaron Juan y Ulloa en el Perú (fig. 3). Es similar a

2 – Construcción y uso del cuarto de círculo astronómico.

De Bion, N., en Traté (…) des instruments. París, 1716

3 – Cuarto de círculo totalmente armado y sobre su pie,

en estado de observar alturas de astros.

Grabado por Vicente de

en Observaciones astronómicas y phísicas (…) Madrid, 1748

Lo primero que hizo en La Laguna después de instalarse en la casa de

Con este aparato realizó las siguientes mediciones:

· En Laguna, catorce mediciones de la altura meridiana del borde superior del sol, para determinar la latitud consideró que la más cercana a la verdadera era 28º 29' 42" Norte. La latitud de la catedral de la Laguna (WGS 84) es 28º

· En el Hierro, tres mediciones de la altura meridiana, realizadas los días 15, 16 y 17 del mes de agosto, también para determinar la latitud que fue de 27º

· En la Orotava, siete mediciones de la altura meridiana del borde superior del sol, igualmente para calcular la latitud que fue de 28º 23' 32" Norte. La latitud de la iglesia de la Concepción es 28º

También utilizó este aparato, para ajustar el reloj aprovechando la medida de la altura de la meridiana del sol y para medir los ángulos que le permitieron calcular la altura del Teide

Semicírculo de un pie de diámetro

Sabemos que disponía de un semicírculo muy preciso, según sus palabras. Tenía un pie de diámetro (32’5 cm) y estaba dividido en 180º, cada grado estaba dividido en minutos, la lectura de la medida se hacía por líneas transversales. Las alidadas para materializar las visuales eran dos buenos anteojos. En el radio central llevaba una brújula viva que giraba alrededor de una corona circular graduada en 360º de grado en grado.

4 – Construcción y uso del semicírculo.

De Bion, N., en Traté (…) des instruments. París, 1716

Un modelo semejante al utilizado por Feuillée es el que describe Nicolas Bion, en la plancha catorce (fig 4). En

Debajo de los citados modelos se representan las siguientes imágenes: Modo de levantar el plano de una zona ABCDE (Fig. 1). Triangulación gráfica (Fig. 2) resuelta por medio de dos semicírculos separados mediante una base de 32 toises, están dibujados los triángulos CDE y ADE; esta representación permite imaginar cómo realizó Feuillée las triangulaciones. Por último, modo de calcular una cota (Fig. 3).

5 – Semicírculo con alidadas de pínulas. (Museo Naval, inv. nº 6090)

Para completar la información sobre el semicírculo hemos aprovechado el que se conserva en el museo Naval (Inv. nº 6090, catalogado como grafómetro, fig. 5). Está formado por una corona semicircular de

Veamos como se construye un nonius por transversales (fig 6). Supongamos un limbo circular graduado en 10º, 11º, 12º,... se trazan diez círculos concéntricos equidistantes (en realidad la separación debería ser proporcional a la relación de los radios), se dibujan los segmentos de radios para cada graduación y se unen mediante transversales la graduación 10º con la 10º

Volviendo a la descripción del semicírculo, la regla transversal recibe cuatro cortes, por lo que la precisión es de 1/4 de grado; es decir

6 – Construcción del nonius por transversales.

De Sellés, M., en Instrumentos de navegación (…). 1994

El aparato se sostiene en un trípode por medio de una rótula, lo que permite su nivelación y su orientación.

Para medir una orientación se hace estación en el punto deseado, colocando una plomada que haga coincidir el eje de giro del aparato con el punto. El aparato se nivela con la burbuja que suele llevar la brújula y se orienta mediante la aguja magnética, teniendo en cuenta la declinación magnética. También era posible medir ángulos visando la alidada fija a un punto y girando la móvil hasta el otro punto.

Feuillée utilizó el semicírculo para medir los ángulos en las triangulaciones, sustituyendo las alidadas por un anteojo. Los anteojos, el mayor diámetro y la mayor precisión del de Feuillée son las diferencias más notables entre los semicírculos descritos.

Una de las mediciones que realizó con este aparato que más le satisfizo, fue la que le permitió calcular la diferencia de longitud entre Valverde y el Observatorio de París que fijó en 19º 55’ 10’’7. Precisamente la que fue más criticada por los miembros de la Academia. La longitud de la iglesia de Valverde (WGS 84) es 17º 54’ 54’’ Oeste y con respecto a Paris es 20º 15’ 5’’ Oeste; el error fue de 19’ 54’’4.

Cadena de 10 toesas de longitud para medir distancias

De nuevo acudimos a las imágenes de Nicolas Bion. La plancha once (fig. 7) contiene la descripción y uso de los piquetes, de las cuerdas y de la cadena.

A la izquierda, con

Le sigue la cuerda, letra B, de unas dos toesas, con anillas en los extremos, equivalente a la actual cinta métrica. La regla, letra C, de una toesa, está dividida en

Feuillée utilizó la cadena y los piquetes para materializar la base de 210 toesas que preparó para medir la altura del pico del Teide (ms. pp.

7 – Descripción y uso de los piquetes, de las cuerdas, de la toesa y de la cadena.

De Bion, N., en Traté (…) des instruments. París, 1716

Barómetro

No figura su construcción y uso en el Traté de Bion; pero, con la información que da Feuillée, es posible reconstruirlo.

Dice que el barómetro le sirvió para los experimentos de la gravedad del aire y añade, lo siguiente (ms. pp. 74 y 75):

«Aquí puse en práctica el mismo método del que me había servido hasta entonces. Limpié cuidadosamente el mercurio haciéndolo pasar por un paño varias veces hasta que dejaron de aparecer en éste rastros de impurezas, señal de que el mercurio estaba bien limpio. Llené un tubo de vidrio de

El tubo medía de largo

Todos los días al

Le preocupaba la idea de no haber respetado todos los pasos previstos en la construcción del barómetro que había dejado en experimentación el día 26 de junio. Lo que le exhortó a construir, el 8 de julio, uno nuevo que tuviera más precisión que el primero, tras una minuciosa preparación, tomó todas las precauciones posibles. Ese nuevo experimento lo describe así «Introduje el extremo abierto del tubo en el mercurio del recipiente. Después puse el tubo vertical muy cerca del otro a 25P 10L ½. Había puesto en el recipiente

8 – Barómetro experimental, formado por un tubo de vidrio y un vaso.

Grabado por Vicente de la Fuente. De Juan, J. y Ulloa, A.,

en Observaciones astronómicas y phísicas (…). Madrid, 1748

El resumen de las medidas efectuadas con el barómetro es el siguiente:

· En La Laguna, donde mantuvo durante toda la estancia en la isla, el barómetro instalado en una habitación de la que conservaba la llave, dice lo siguiente (ms. p. 266): «Al

El resto de las medidas fueron:

· Pico de la Merienda 23P 0L (3 de agosto)

· En el Teide, fue de 17P 5L (4 de agosto)

· En el Teide, parte inferior de la caldera 17P 6L (4 de agosto)

· Pan de Azúcar 18P 7L 1/6 (4 de agosto).

· Estancia de los Ingleses, fue de 20P 1L 4/6 (4 de agosto).

· En El Hierro, fue de 25P 10L ½ (14 de agosto)

· En el Puerto de la Orotava, fue de 27P 9L ¾ (31 de julio) y de 27P

· En La Orotava, fue de 26P 6L (25 de agosto)

Un reloj o péndulo

Feuillée disponía de un pequeño reloj de bolsillo (ms., p. 32) que utilizó para controlar un eclipse de sol, el 22 de mayo, cerca de la rada de Málaga y, dice al respecto «lo puse a la hora que debía marcar en ese momento; a las

Hay que llegar a la lectura de la página 94 del manuscrito para saber que disponía de un reloj de péndulo. En principio, dice, «Estaba muy seguro de mi reloj, había tomado casi todos los días las alturas correspondientes para obtener el

El 24 de agosto lo cita de nuevo diciendo: «subí por la mañana mis instrumentos y puse mi péndulo en movimiento».

El procedimiento que utilizaba para ajustar el péndulo era el siguiente (hemos tomado como ejemplo las medidas del día 28 de mayo de 1724):

Alturas correspondientes al borde superior del Sol para comprobar el reloj:

Horas de la mañana Altura Horas de la tarde

A 9h 44' 29" 57º 7' 35" 2h 17' 25"

Es decir tomaba dos lecturas de reloj antes del mediodía, anotaba las alturas y por la tarde anotaba las horas para esas mismas alturas. Primera lectura: 9h 44’ 29’’ + 14h 17’ 25’’ = 24h 1’’ 54’’; la semisuma: 12h 00’ 57’’. La segunda lectura: 9h 53’ 51’’ + 14h 8’ 00’’ = 24h 1’ 51’’; la semisuma: 12h 00’ 55’’. Luego para ese día el reloj marcaba al mediodía 0h 0' 56".

Brújula

Disponía de dos brújulas (ms. 49). Una tenía la caja de madera, se la había regalado el marqués de Janson y había pertenecido a su tío el cardenal; la otra tenía la caja de cobre, se la facilitó el Observatorio de París para que la utilizara durante este viaje.

Lo que más le preocupaba a Feuillée era la variación de la aguja imantada, es decir lo que actualmente se conoce como declinación magnética. Con ese dato podía orientar los aparatos y conocer el norte geográfico.

Durante su estancia en Cádiz, aprovechó para observar la variación del imán. Que describe así: «Coloqué una piedra de nivel en la galería más próxima de mi reloj y esperé ahí sus vibraciones. Conocía su movimiento por las experiencias realizadas los días anteriores: a la hora del

Esta misma operación la volvió a repetir en La Laguna: «Coloqué una piedra de nivel, tracé sobre su plano, justo en el

Esta primera variación le pareció extraordinaria, aunque la había ya observado en la cabecera de la isla y había sido también medida varias veces por el capitán del barco en varios de sus viajes a Tenerife. Estas variaciones le parecieron anormales y le mantuvieron en alerta. En el manuscrito incluye anotaciones que resalta como «Observaciones sobre la variación de la aguja imantada» (ms. p. 223).

En el Hierro repitió la operación, la variación al noroeste fue de 6º 35’ (17 de agosto). Dice que esta observación le fue de gran ayuda, ya que sin ella no hubiese podido determinar la diferencia de longitud entre la isla de Hierro y Tenerife, ni establecer con tanta precisión el primer meridiano.

A Feuillée le preocupaba la diferencia tan grande que había entre la Laguna y La Orotava, lo que le inclina a anotar (ms. p. 250): «Por más que multiplicáramos las observaciones –unas sirven para perfeccionar y para corregir a otras–, a menudo descubrimos errores, incluso cuando creemos haber obrado a

Feuillée, desconocía las enormes oscilaciones que experimenta la brújula en las islas debido al terreno volcánico.

Termómetro

Para este viaje preparó, antes de abandonar Marsella, dos termómetros de vidrio de

Repasemos la evolución que ha sufrido la medición de

El tipo de escala termométrica que debió utilizar fue

La última medida termométrica anotada por Feuillée fue en La Laguna el día 27 de julio. En una nota que escribe el 14 de agosto (ms. p. 186) dice que desde el viaje al pico de Tenerife no se habían hecho observaciones con el termómetro pues los tubos de vidrio se habían roto durante la ascensión al dar un traspiés uno de los guía y caerse con la caja a un barranco. Este desgraciado accidente impidió que Feuillée pudiera anotar la temperatura a partir de entonces y la altura barométrica se vio afectada, ya que cualquier fórmula que se aplique, interviene la temperatura como variable.

Las mediciones del termómetro fueron realizadas, al

Para preparar los termómetros, Feuillée pudo seguir los principios de Roemer o de La Hire, pero desconocemos lo que abarcaba la escala.

Parece razonable desechar también la escala de Roemer, y centrarnos en

Temperatura de las cuevas del Observatorio de París: 48º H = 10º R = 12o5 C

Temperatura de fusión del hielo: 32º H = 0º R = 0º C

Temperatura más fría del invierno de 1709: 5º H =- 15o5 R = -20º C

Si las divisiones que marcaban los termómetros de Feuillée son equivalentes a las de La Hire, la temperatura sería: 65º H = 20’8º R = 26º C, para el

Es posible que en los numerosos documentos de Feuillée conservados, figure la descripción de la escala utilizada, si así fuera, serían las primeras temperaturas medidas en las islas Canarias.

Bibliografía

Alder, Ken (2003). La medida de todas las cosas. Edi. Taurus historia, Madrid.

Bion Nicolas (1716). Traité de la construction et des pricipaux usages des instruments de mathématiques... Año de 1716. París, rue Saint Jacques prés

Daumas, M. (1953) Les instruments scientifiques aux xviie et xviiie siècles. PUF, París.

Feuillée, Louis (1714-1725). Journal des Observations Physiques, Mathematiques et Botaniques. Des instuments qui me servirent pour fair mes Observatións et mes Experiences, pp. 8-17 (tres tomos: T.1 y T.2 en 1714 y T.3 en 1725).

Ifrah, Georges (1997). Historia Universal de las Cifras. La inteligencia de la Humanidad contada por los Números y el Cálculo. Espasa, Madrid

Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de (1748). Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de S. Mag. En Los Reynos del Perú, de los cuales se deduce la figura y magnitud de la tierra y se aplica a la navegación. En Madrid por Juan de Zúñiga.

Sellés, Manuel (1994). Instrumentos de navegación. Del Mediterráneo al Pacífico. Colección ciencia y mar. Lunwerg Editores, Madrid y Barcelona.

Tous Meliá, Juan (1997). Descripción geográfica de las Islas Canarias [1740 – 1743] de Antonio Riviere. Museo Militar Regional de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Varios Autores (1987) La forma de la Tierra. Medición del Meridiano. 1736 – 1744. Catalogo de la exposición celebrada con motivo del 250 aniversario. Museo Naval, Madrid.

Fig.